老黏土地区PHC管桩设计施工关键技术研究

2015-10-28

498

0

核心提示:郭 杨,吴 平(安徽省建筑科学研究设计院,安徽合肥230001) 摘 要:总结管桩在老黏土地区设计、施工存在的技术问题,针对老黏

郭 杨,吴 平

(安徽省建筑科学研究设计院,安徽合肥230001)

摘 要:总结管桩在老黏土地区设计、施工存在的技术问题,针对老黏土特有的岩土特性对引起质量问题的原因进行分析,并提出了老黏土地区管桩的设计、施工的技术措施及质量事故预防处理的办法,以便更好地指导管桩在老黏土地区的应用。

关键词:PHC管桩;老黏土;岩土特性;挤土效应;设计施工

1 前言

预应力混凝土管桩最先在我国广东、上海等软土地区推广应用[1-5];近几年已逐步应用于我国西北陕南地区、湖北中部和北部、河南中部及安徽中北部等老黏土地区的工程建设领域中,此类桩型具有工业规模化生产、质量易于保障、单桩承载力高、对工程地质条件适应性强、施工速度快、现场无污染等优点,在工程领域中各种桩型中的比例不断提高,逐步成为老黏土地区的主导桩型[6]。然而,管桩在老黏土地区应用的理论研究远远落后于工程实践的问题日益突出,预应力混凝土管桩在老黏土应用过程中遇到一系列的关键技术问题,有待深入研究。

笔者通过对老黏土特有的岩土特性进行试验分析,通过现场原位试验和数值模拟相结合,就管桩在老黏土地区设计、施工及管桩质量事故预防等关键技术进行研究,并提出相应的技术措施。

2 老黏土岩土特性研究

通过对安徽省老黏土地区2150份岩土工程勘察报告进行统计分析,并结合室内土工试验,得出老黏土主要的物理力学性质指标见表1所示。老黏土的物理性质呈现为孔隙比和液性指数较小,液限较大,压缩性低,强度较高,为较好的持力层。其典型的岩土特性如下:

表1 老黏土典型物理力学性质指标

Table 1 Physical and mechanical parameters of Paleo-clay

|

天然重度γ/(kN/m3)

|

含水量ω/%

|

孔隙比e

|

液限ωL

|

塑限ωP

|

塑性指数IP

|

|

19.9~20.8

|

18.5~26.0

|

0.53~0.72

|

31.2~44.8

|

19.2~24.9

|

17.2~25.6

|

|

液性指数IL

|

压缩系数α1-2/MPa-1

|

压缩模量Es1-2/MPa

|

粘聚力标准值Ck/kPa

|

内摩擦角标准值Φk/(°)

|

自由膨胀率δef /%

|

|

-0.23~0.24

|

0.07~0.18

|

10.06~23.81

|

51~119

|

7.1~22.5

|

37~65

|

2.1 密实性

根据实际勘察资料及土工试验资料,老黏土层的标准贯入实测值一般分别为10-30击/30cm,平均值为17.64击/30cm,按照规范查表可见老黏土的密实度介于中密—密实之间。此外,通过静力触探试验可得老黏土的

值的平均值为5.03MPa,根据规范查的老黏土的密实度为中密。

2.2 低压缩性

老黏土典型物理参数压缩系数

为0.07-0.18MPa,依据规范可查出老黏土属于中、低压缩性土。管桩沉桩过程中土体产生扰动且产生超孔隙水压力,相较于高压缩性的软土地区,老黏土地区管桩沉桩后超孔隙水压力消散的时间及受扰动的土体重新固结的时间均较长,引起老黏土地区管桩压桩力和单桩极限承载力之间的关系确定的问题及管桩承载力时效性问题。

2.3 低渗透性

老黏土上部含水量小,3~5m处含水量增大,而后逐渐减小。老黏土土体常可被视为隔水层,原因在于其所含水主要为结合水,透水和给水能力很弱。自由水只有克服结合水的抗剪强度后才能开始渗流,其渗透系数 一般小于10-7 。管桩在沉桩过程中产生较大的孔隙水压力,从而产生浮桩、桩体偏位等问题。

2.4 剪胀性

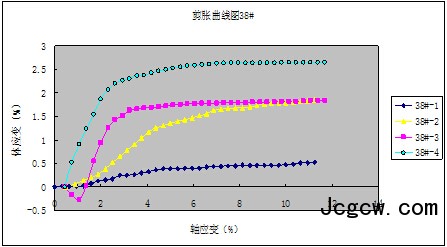

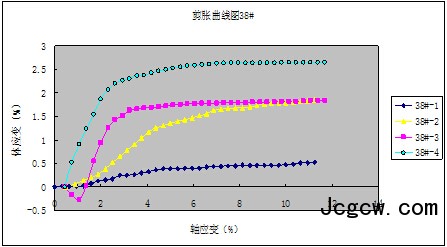

针对老黏土开展了应变控制式三轴试验仪进行不固结不排水(UU)试验[6]以模拟预应力混凝土管桩贯入饱和老黏土时桩尖及桩侧对土体的作用。通过分析轴向应变

和压缩过程中的体积应变

来判断剪胀效应的正负性和明显程度。

试验结果可见试样呈现出剪切破坏和鼓状破坏两种破坏模式。老黏土在三轴条件下,普遍出现剪胀现象,并且随着深度的增大,剪胀效果越明显。重塑土样的剪切先呈现出剪缩(负剪胀),然后随着轴向应变的增大,转为剪胀(正剪胀);老黏土的剪胀主要集中在前5%的轴应变内,轴应变超过5%,体积趋于稳定。稳定后体应变范围在0~3%左右。不同地点相同深度的老黏土剪胀性有所差异,这是由于不同地点的固结度不同造成的。图1给出了3m、8m、13m、18m处土样体应变—轴应变曲线。

图1 土样体应变—轴应变曲线

Fig 1 Curve between volume strain and axis strain of soil sample

2.5 超固结性

老黏土是超固结土,其前期固结压力随着深度增加而增大。因而,在基坑开挖过程中,土体因开挖而产生应力释放,致使孔隙比增大;前期固结压力越大,应力释放越明显。PHC管桩在老黏土地区的应用中,随着基坑的不断开挖而引起较大的应力释放,易产生桩体偏位等问题。此外,送桩深度过深,基坑土体开挖后,引起基底土体回弹量较大,容易产生浮桩、断桩等问题。

2.6 非饱和性

老黏土的饱和度约为94.16%,为非饱和土。土体浸水后,土体吸水饱和,其孔隙比增大,强度降低,渗透系数明显增大。非饱和土的强度特征参数粘聚力与土体孔隙比息息相关,尤其是非饱和土的吸力,最终影响管桩的端阻力和沉桩过程中的土体扰动区域的大小。

2.7 膨胀性

老黏土具有弱-中膨胀潜势,自由膨胀率为30%~92%,平均约为52.1%。管桩在沉桩后,其持力层多为具有微膨胀性的老黏土,膨胀土吸水后膨胀,使得孔隙比增大,使得处于持力层中的管桩端部阻力增大;在周围管桩的沉桩过程中更加容易产生裂纹。

3 管桩在老黏土地区应用的典型问题分析

总体看来,老黏土具有孔隙比小、压缩性低、低渗透性、中密性黏土等岩土特性;因此,相较于软土地区,管桩在老黏土地区压桩时引起的挤土效应更为显著;在老黏土地区应用时更容易引起浮桩、斜桩、断桩等一系列典型问题。归纳总结,可分为理论研究问题和工程应用两方面问题。

3.1 理论研究问题

3.1.1 承载机理与沉降特性

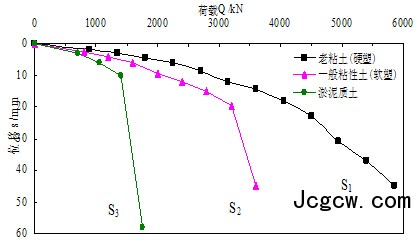

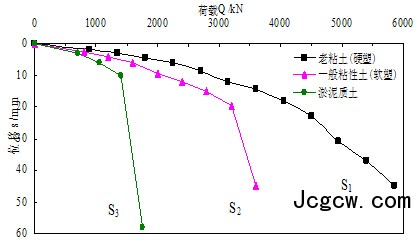

图2为同一桩型、相同桩长的管桩在三种不同土层中典型的荷载~沉降曲线[7-8]。由图4可知,在老黏土(硬塑)地区时,S1桩的Q-s曲线为缓变型曲线,主要为端承摩擦桩(L≥20m)或摩擦端承桩(L﹤20m);在一般黏性土(软塑)地区时,S2桩的Q-s曲线为陡降型;在淤泥质土地区时,S3桩的Q-s曲线为陡降型,主要为摩擦桩;S1桩的极限承载力分别为S2、S3桩的1.75倍与4.0倍。可见,管桩在不同土层中的承载特性区别较大,在桩型、桩长相同的情况下,管桩在老黏土中承载力最高,且沉降稳定不发生突变。

图2 三种不同土层中的PHC-AB600(130)典型的Q~s曲线

Fig 2 Typical Q-s curves of PHC-AB600(130) in three different soil layers

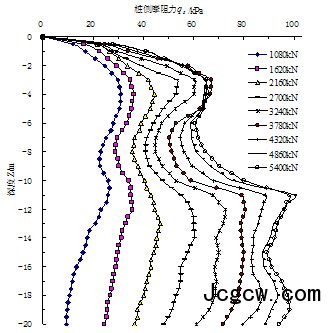

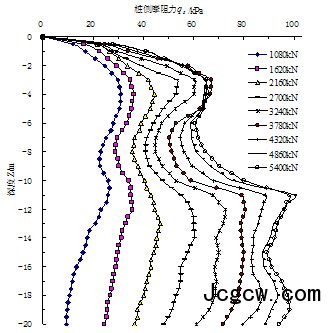

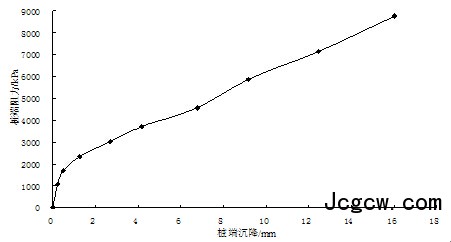

结合老黏土地区某PHC管桩工程的静载试验,进行PHC管桩(PHC-AB600-130)竖向抗压承载特性的数值模拟[7]。计算结果如图3和图4所示。从图3可知,在桩顶荷载较小时,桩身上部土层的摩阻力发挥较大,下部土层摩阻力发挥较小,随着桩顶荷载的增加,桩身上部的桩侧摩阻力开始逐渐发挥,计算所得出的桩侧摩阻力极限值比规范推荐值大25%左右。从图4可知,桩端阻力与桩端沉降随桩顶荷载的增加而增加,桩端阻力随桩端沉降的增加而增大,较小的桩端沉降可使桩端阻力开始发挥。对于粘性土,极限桩端阻力比规范值大46%~59.3%。

图3 桩侧摩阻力分布曲线

Fig 3 Distribution of side friction of pile

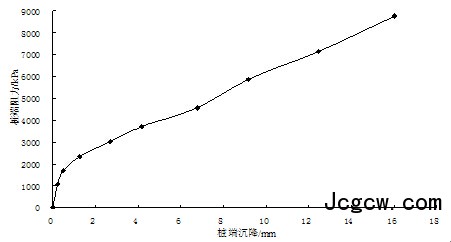

图4 黏土层桩端阻力与桩端沉降关系曲线

Fig 4 Curve of trip resistance and pile tip settlement of clay

因此,对于老黏土地区,勘察设计中所采用的桩侧摩阻力和桩端阻力取值偏低,使得老黏土地区普遍存在PHC管桩施工桩长达不到设计桩长的现象。老黏土地区PHC管桩承载力通常由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,属于端承摩擦桩(L≥20m)或摩擦端承桩(L﹤20m)。

3.1.2 土塞效应

土塞是开口管桩在承载力作用机理中区别于闭口管桩最显著的特征。土塞从不完全闭塞发展到完全闭塞的过程是开口管桩从部分挤土桩发展到完全挤土桩的过程。管桩压桩时产生挤土效应,进而产生超孔隙水压力,超孔隙水压力对土体抗剪强度的劣化影响开口管桩侧摩阻力;超孔隙水压力与侧阻力之间的相关程度受土体性质直接制约。

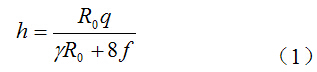

依据静力平衡方程,推导得出土塞长度h的表达式:

式中:γ为土塞体的重度;h为土塞长度;

为管桩内径;

为管壁作用于土塞上的摩擦阻力;q为土层的桩端极限承载力。

利用式(1),计算安徽老黏土地区多个工程实例,得出老黏土地区的管桩土塞长度一般为1.2m~3.8m;桩长增加,土塞高度也有所增加。

3.1.3 管桩承载力时效性

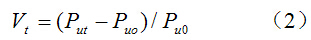

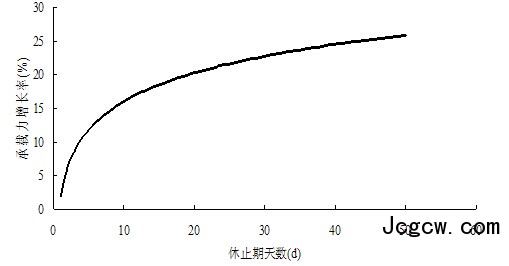

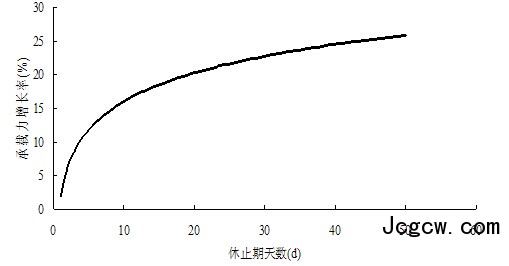

管桩的极限承载力随时间增长而增长,桩基施工对周围土体产生扰动。成桩后,桩周土体的含水量降低,孔隙比减小,相应的干密度增加,压缩模量增大,标贯阻力增大,承载力逐步提高。通过对老黏土地区管桩不同休止期静载试验数据的统计分析,可见管桩承载力增长率与休止期天数之间主要呈对数关系,如图5所示。

PHC管桩在不同休止期的极限承载力增长率

可表达为:

式中

为单桩初始承载力,终压力可看作

,

为对应不同休止期时的单桩极限承载力。

图5 承载力增长率与休止期关系曲线(桩径500mm)

Fig 5 Relationship curve between load-carrying capacity and fallow time

运用回归方法研究单桩极限承载力增长率

与休止期t的关系[9],如下式所示:

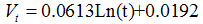

桩径400mm:

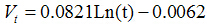

桩径500mm:

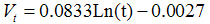

桩径600mm:

工程界一般采用25d休止期静荷载试验来确定单桩竖向极限承载力;PHC管桩在休止期为25d时,管桩极限承载力较施工当天可提高101%~132%,桩径越大,则提高幅度越大,并且当休止期在30~45d时,管桩极限承载力趋于稳定,建议休止期取值为28~30d。

3.1.4 最大压桩力与单桩极限承载力的对应关系

静压预制桩的终压力与极限承载力也是两个不同的概念,两者的量值也不尽相同,主要与桩长、桩周土及桩端土的性质有关。一般的,黏性土中长度较长的静压桩的极限承载力比压桩施工时的终压力要大,但是黏性土中的短桩的极限承载力可能达不到桩的终压力。

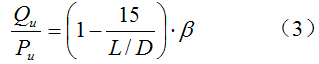

根据老黏土地区工程实例数据进行分析,建立了老黏土地区压桩力与极限承载力之间的区域性经验公式(3);利用此经验公式可有效的对单桩极限承载力和终压力进行相互换算,进而指导设计与施工,降低基础造价。

式中:

为压桩力,

为单桩极限承载力,β为不同持力土层修正系数,一般对于15~22m之间的中长桩,粉砂持力层取1.4~1.7,对于6~15m之间的短桩在粉砂持力层下取1.2~1.6,黏土持力层均取1.7~2.1。

3.1.5 耐久性

随着近十年来管桩应用范围的日益扩大,如码头、港口、地下水中侵蚀性介质浓度较高地区等,老黏土地区管桩的耐久性问题日益突出。影响管桩耐久性主要是氯离子对钢筋的腐蚀及硫酸盐、冻融对混凝土的影响两个方面;老黏土地区地下水的腐蚀远小于沿海软土地区,通过室内试验和工程验证,目前管桩的生产工艺可以满足老黏土地区的耐久性要求[9]。

3.2 工程应用问题

3.2.1 挤土效应

预应力管桩沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态而产生的,表现为浅层土体的隆起和深层土体的横向挤出;管桩压桩时产生的挤土效应对周围路面和建筑物引起破坏,使周围开挖基坑坍塌或推移增大,对已经施打的桩的影响表现为桩身倾斜及上浮。

(1)桩身倾斜

老黏土地区,在管桩施工过程中或基础开挖过程中,出现桩顶水平位移以及桩身倾斜等问题。主要由于①基坑开挖时,存在边打桩边开挖、桩旁边堆土现象,造成桩周土体不平衡形成对桩的侧向压力引起桩身倾斜;②打桩顺序不当,先施工的桩易产生挤土效应而产生位移;③先打的桩送桩太深,附近后打的桩会往送桩孔的方向倾斜等原因而引起[5]。

(2)浮桩

当桩进入饱和黏土层后,由于土层体积被压缩而产生的附加孔隙水压力迅速增大,当孔隙水压力大于上部土层自重及土层抗剪强度之和时,桩周边的土层将受力向上方移动,形成地面隆起,隆起时产生的摩擦力使桩产生上浮;对端承桩或端承型摩擦桩,会引起基础的不均匀沉降。此外,基坑开挖后,基底土层回弹,容易造成管桩桩身上浮。

3.2.2 沉桩深度达不到设计要求

在老黏土地区,由于规范和岩土工程勘察报告提供的老黏土层的管桩桩侧摩阻力、桩端阻力数值偏低;且开口型管桩承载力计算公式中未考虑由于土塞效应而造成的管桩内壁的侧摩阻力,因此实际施工过程中常出现设计桩长远远大于实际施工桩长。

3.2.3 施工过程中的爆桩

管桩进入层厚密实的黏土地层,相较于软土地区,其沉桩阻力更大,特别是桩端阻力,沉桩阻力随着进入黏土地层的深度增加而增大,使得压桩力接近甚至超过管桩桩身极限结构强度结果出现桩身碎裂破坏;此外,部分场地地表下存在大量障碍物,管桩接触到障碍时桩身容易偏离原位或突然倾斜,还有可能无法沉入,从而使得桩身断裂;基坑开挖操作不当引起桩身大倾斜大偏位而管桩折断。

3.2.4 基坑开挖对管桩质量的影响

相对于混凝土灌注桩而言,预应力管桩的抗剪、抗弯能力较差,在基坑开挖中,管桩两侧土体存在较大高差,容易导致出现桩体偏位甚至断桩的质量问题(如图6所示),给工程带来极大的安全隐患和经济损失。

图6 桩体偏位图

Fig 6 Deviation graph of pile

4.1 管桩的设计技术措施

针对施工过程中常出现设计桩长远远大于实际施工桩长问题,笔者所在课题组通过现场大量静载试验,提出开口预应力混凝土管桩的单桩竖向极限承载力标准值修正公式进行设计计算,修正公式见式(4);老黏土地区管桩侧摩阻力增强系数和端阻力增强系数可从表2中选取[10]对于管桩侧摩阻力特征值的经验值

及管桩端阻力特征值的经验值

可从安徽省地方强制性标准《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DB34/5005-2014中选取。

式中:

为单桩竖向极限承载力标准值;

为桩身外周边长度(m);

、

分别为管桩第

i层土(岩)的侧摩阻力修正系数、端阻力修正系数,从表2中选取;

为管桩桩侧第i层土极限侧阻力标准值(kPa);

为管桩穿越第

i层土(岩)的厚度(m);

为管桩的极限端阻力标准值(kPa);

为空心桩桩端净面积(

m²);

为桩端土塞效应修正系数,

=0.8;

为管桩空心部分敞口面积(

m²)。

表2 管桩的侧摩阻力及端阻力增强系数

Fig 2 Intensification factor of lateral friction and end resistance of pipe pile

|

土(岩)的类别

|

桩侧摩阻力增强系数值

|

桩端阻力增强系数值

|

|

黏性土

|

1.00~1.15

|

1.20~1.50

|

|

粉土、粉砂

|

1.00~1.15

|

1.15~1.45

|

|

砂土(粉砂除外)

|

1.00~1.15

|

1.00~1.40

|

|

砾砂、角砾、圆砾、碎石、卵石

|

1.00~1.20

|

1.00~1.40

|

|

全风化(强风化)岩(30N<50)

|

1.00~1.20

|

1.00~1.35

|

|

强风化岩(N50)

|

1.00~1.20

|

1.00~1.50

|

针对老黏土地区管桩在压桩过程由于挤土效应而容易产生桩体上浮或倾斜等问题,设计时可以采用增大桩距、抱箍式连接管桩、预钻孔等技术措施,可有效减少压桩引起的挤土效应的影响。设计可采取的技术措施如下:

(1)增大桩距

老黏土地区管桩间距不得小于3.5D,宜取4.0~4.5D(D为桩径)。

(2)预钻孔

预钻孔的孔径不应大于静压桩的直径,一般取为桩径的1/3-2/3;在施工中要严格注意桩孔原位取土。

(3)抱箍式连接管桩

可参照安徽省地方标准图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩抱箍式连接》(DB/TJ 11-166)进行设计[11]。

4.2 管桩的施工技术措施

为减少打桩引起的挤土效应影响,建议管桩施工时采用下列一种或者多种技术措施,以消除老黏土地区的挤土效应,具体技术措施如表3。

表3 消除挤土效应技术措施一览表

Table 3 Diagram of technology measures of eliminating squeezing effect

|

序号

|

方法

|

具体措施

|

|

1

|

合理安排打桩顺序

|

静压桩施工应按背离保护对象和“先深后浅、先长后短、先大后小,避免密集”的原则进行。

|

|

2

|

限制打桩速度

|

规定24小时压桩停歇时间不少于8小时;日压桩量根据当地经验结合周边环境监测数进行调整

|

|

3

|

开挖地面

防挤(震)沟

|

防挤沟的长度比建筑物基础长2m,宽度一般为1.2-2.5m,深度超过地下管线埋置深度或邻近建筑物埋置深度1m,沟内可依据工程实际情况回填砂或者其它松散材料。

|

|

4

|

液压打桩锤

“重锤低击”法施工

|

选用锤型时,还应考虑桩身混凝土强度和锤击数的因素:锤击压应力不得大于桩身混凝土抗压强度设计值及桩的锤击数不宜超过6.5.10条的规定[12]。

|

|

5

|

设置非封闭式

地下隔离墙

|

设置板桩、水泥土搅拌桩等隔离屏蔽措施。

|

|

6

|

限制送桩深度

|

送桩深度≤4m。

|

|

7

|

复打(复压)措施

|

对上浮的管桩超过2cm必须采用复打(复压)措施。

|

4.3 管桩的开挖防护技术要求

对于饱和黏性土的基坑开挖宜在打桩全部完成15天后进行,对于桩顶以上的土体开挖则不受此时间限制。土方开挖要分层,由于土方开挖未分层造成管桩偏移甚至桩身断裂事故时有发生,为防止挖土机械对管桩的碾压和碰撞而破坏桩体,桩顶以上20~30cm内的土方,应采用人工开挖方式。

对于管桩在基坑工程中,其开挖施工需满足如下规定[9]

1)基坑开挖顺序、方法及设计工况相一致;严禁边打桩、边开挖基坑。

2)基坑施工机械和运土车辆,不得挤推、碰撞或损坏已成管桩桩身。

5 结 论

通过本文的讨论,可得到以下几点结论。

(1)总结归纳老黏土地区大量勘察资料,结合室内土工试验,得出了老黏土具有低压缩性性、剪胀性、超固结性、低渗透性、非饱和性及微膨胀性等岩土特性。

(2)揭示了老黏土地区PHC管桩的承载机理和沉降特性;提出了开口预应力混凝土管桩的单桩极限承载力标准值修正公式,给出了老黏土地区管桩侧摩阻力增强系数和端摩阻力增强系数。

(3)提出了老黏土地区压桩力与极限承载力的区域性经验公式,建立了老黏土地区管桩承载力增长率与休止期的关系,并建议休止期天数为28~30d。

(4)为减少压桩引起的挤土效应的影响,管桩设计施工时采用增大桩距、合理安排打桩顺序、限制打桩速度、限制送桩深度等一种或者多种技术措施,以消除老黏土地区的挤土效应。

2008年至今,PHC管桩在我省老黏土地区应用中的总用桩量约3000多万根,应用领域涉及到房屋建筑、桥梁、水利、公路等重点工程,PHC管桩在老黏土地区应用过程中的设计、施工质量得到较大幅度的提高,事故率下降明显,PHC管桩在我省老黏土地区的应用技术日趋成熟。

参考文献

[1] 阮起楠. 预应力混凝土管桩[M]. 北京:中国建材工业出版社,2000,17(1):23-28. Ruan Qi-nan. Prestressed co

ncrete piles[M]. Beijing: Building Materials Industry Press of China, 2000, 17(1):23-28.

[2] 崔永高,阳吉宝,徐骏白,等. 上海软土地区静力压桩若干问题的探讨[J]. 工程地质学报,2006(4):526-530. Cui Yong-gao, Yang Ji-bao, Xu Jun-bai, et al. Three issues in using statically-jacked piles for foundations in shanghai soft soils[J]. Journal of Engineering Geology, 2006(04): 526-530.

[3] 赵俭斌,阮 翔,等. 辽沈地区静压管桩终压力与单桩极限承载力的关系研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版),2005(4):302-305. Zhao Jian-bin, Ruan Xiang, et al. Research on the relatio

nship between the final pressure of static pressure pile in liao-shen area and the ultimate bearing capacity of single pile[J]. Journal of Shenyang Institute of Aernautical Engineering (Natural Science), 2005(04): 302-305.

[4] 张忠苗,辛公锋,俞洪良,等. 软土地基管桩挤土浮桩与处理方法研究[J]. 岩土工程学报,2006,28(4):549-552. Zhang Zhongmiao, Xin Gongfeng, Yu Hongliang, et al. Study on floating pipe piles and diposal measures in soft soil foundation[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006, 28(4): 549-552.

[5] 郭杨. 预应力混凝土管桩在合肥地区应用的几个突出问题[J].安徽建筑,2008(4):100-102. Guo Yang. Prominent problems in the application of PHC piles in Hefei area[J]. Anhui Architecture, 2008(4): 43-47.

[6] SL237-1999,土工试验规程[S].

[7] 郭杨,崔伟. PHC管桩在老黏土地区应用的试验研究[J]. 岩土工程学报,2011(33):108-115. Guo Yang. Experimental study on application of PHC piles in paleo-clay area[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2011(33): 108-114.

[8] 郭杨,崔伟. 应用圆柱孔扩张理论对PHC管桩承载特性的研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版),2010(33):269-274. Guo Yang, Cui Wei. Study on the bearing behavior of PHC piles using cylindrical cavity expansion theory[J]. Journal of Hefei University of Technology (atural Science), 2010(2): 269-274.

[9] 郭杨. 预应力混凝土管桩在老黏土地区应用的关键技术研究报告[M]. 2014:73-74.

[10]DB34/5005-2014,先张法预应力混凝土管桩基础技术规程[S].

[11] BJT11-166,先张法预应力混凝土抗拔管桩抱箍式连接[S].

[12] DBJ/T 15-22-2008,锤击法预应力混凝土管桩基础技术规程[S].