|

层序

|

土层名

|

平均层厚

/m

|

天然重度

/kN/m3

|

标贯击数N

/击

|

重型动探击数N63.5

/击

|

比贯入阻力Ps

/MPa

|

直剪固快峰值

|

|

|

Ck

/kPa

|

Φk

/o

|

|||||||

|

①

|

素填土

|

0.67

|

||||||

|

②1

|

砂质粉土

|

2.0

|

19.4

|

8.3

|

3.12

|

8.0

|

30.0

|

|

|

②2

|

砂质粉土

|

3.04

|

19.7

|

8.5

|

5.14

|

7.0

|

30.6

|

|

|

②3

|

砂质粉土

|

6.41

|

19.8

|

10.8

|

3.15

|

6.0

|

32.0

|

|

|

③

|

砂质粉土

|

3.89

|

19.9

|

14.0

|

5.34

|

7.0

|

29.8

|

|

|

④1

|

淤泥质粘土

|

11.04

|

17.3

|

0.66

|

13.0

|

10.5

|

||

|

④2

|

粘土

|

3.65

|

17.8

|

0.91

|

15.0

|

11.8

|

||

|

⑤

|

粉质粘土

|

3.12

|

20.0

|

2.08

|

42.0

|

17.8

|

||

|

⑥

|

粉质粘土夹粉土

|

3.06

|

20.1

|

2.34

|

31.0

|

19.4

|

||

|

⑦

|

粉砂

|

2.43

|

20.4

|

31.7

|

9.12

|

7.0

|

33.4

|

|

|

⑧1

|

圆砾

|

7.58

|

21.6

|

|||||

|

⑧2

|

圆砾

|

16.82

|

30.5

|

|||||

|

⑨2

|

强风化砂砾岩

|

6.5

|

32.7

|

|||||

|

⑨3

|

中风化砂砾岩

|

32.4

|

||||||

|

批次

|

试桩编号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度

/ m

|

桩身混凝土

强度等级

|

桩端注浆量

/ T

|

|

第一批次

|

SZ4

|

1000

|

68.0

|

C45

|

3.5

|

|

SZ5

|

1000

|

67.9

|

C45

|

3.5

|

|

|

SZ6

|

1000

|

57.45

|

C45

|

3.5

|

|

|

第二批次

|

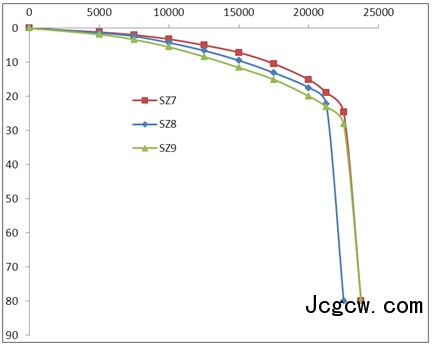

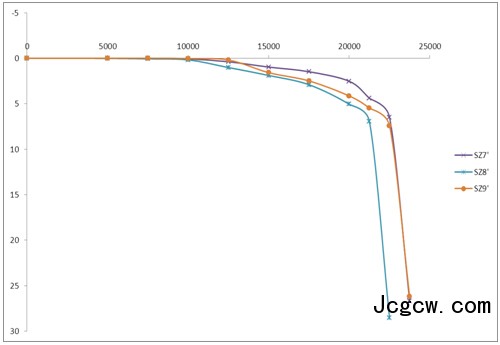

SZ7

|

1000

|

50.25

|

C50

|

5.0

|

|

SZ8

|

1000

|

50.15

|

C50

|

5.0

|

|

|

ZS9

|

1000

|

50.25

|

C50

|

5.0

|

|

批次

|

试桩编号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度H

/ m

|

静载所得单桩竖

向极限承载力

Q(kN)

|

极限承载力所对应

的桩顶累计沉降量St(mm)

|

极限承载力所对应的桩端累计沉降量Sb(mm)

|

|

第一批次

|

SZ4

|

1000

|

68.0

|

22500

|

22.60

|

未测

|

|

SZ5

|

1000

|

67.9

|

23750

|

26.33

|

||

|

SZ6

|

1000

|

57.45

|

19000

|

29.14

|

||

|

第二批次

|

SZ7

|

1000

|

50.25

|

22500

|

24.63

|

6.5

|

|

SZ8

|

1000

|

50.15

|

21250

|

22.19

|

6.95

|

|

|

ZS9

|

1000

|

50.25

|

22500

|

28.13

|

7.43

|

|

试桩编号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度H

/ m

|

静载所得单桩竖

向极限承载力

Q(kN)

|

极限承载力所对应

的桩顶累计沉降量St(mm)

|

极限承载力所对应的桩端累计沉降量Sb(mm)

|

备注

|

|

SYZA01

|

1000

|

87.4

|

30000

|

50.66

|

1.3

|

桩端、桩侧联合注浆

|

|

SYZA02

|

1000

|

87.4

|

26000

|

56.8

|

13.17

|

|

|

SYZB01

|

1000

|

87.4

|

28000

|

69.44

|

4.01

|

桩端注浆

|

|

SYZC01

|

1000

|

87.4

|

8000

|

27.74

|

2.79

|

未注浆

|

|

SYZC01’

|

1000

|

87.4

|

31000

|

59.96

|

2.12

|

桩端注浆

|

|

试桩编号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度H/m

|

静载所得单桩竖向极限承载力Q(kN)

|

极限承载力所对应的桩顶累计沉降量St(mm)

|

极限承载力所对应的桩端累计沉降量Sb(mm)

|

反算桩侧地基土对桩的支承力(kN)

|

桩端阻力推算值(kN)

|

|

SYZA01

|

1000

|

87.4

|

30000

|

50.66

|

1.3

|

29394

|

<606(未破坏)

|

|

SYZA02

|

1000

|

87.4

|

26000

|

56.8

|

13.17

|

24947

|

<1053

|

|

SYZB01

|

1000

|

87.4

|

28000

|

69.44

|

4.01

|

15430

|

<12570

|

|

SYZC01

|

1000

|

87.4

|

8000

|

27.74

|

2.79

|

530

|

<7470

|

|

SYZC01’

|

1000

|

87.4

|

31000

|

59.96

|

2.12

|

26136

|

<4864(未破坏)

|

|

桩号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度

H/ m

|

静载所得单桩竖向极限承载力

Q(kN)

|

极限承载力所对应的桩顶累计沉降量St(mm)

|

极限承载力所对应的桩端累计沉降量Sb(mm)

|

反算桩侧地基土对桩的支承力(kN)

|

桩端阻力推算值(kN)

|

|

SZ7

|

1000

|

50.25

|

22500

|

24.63

|

6.5

|

25447

|

<-1697

|

|

SZ8

|

1000

|

50.15

|

21250

|

22.19

|

6.95

|

26031

|

<-3531

|

|

ZS9

|

1000

|

50.25

|

22500

|

28.13

|

7.43

|

22675

|

<1075

|

|

桩号

|

桩径

/ mm

|

桩端入土深度

H/ m

|

静载所得单桩竖向极限承载力

Q(kN)

|

极限承载力所对应的桩顶累计沉降量St(mm)

|

极限承载力所对应的桩端累计沉降量Sb(mm)

|

反算桩侧地基土对桩的支承力(kN)

|

桩端阻力推算值(kN)

|

|

SZ7

|

1000

|

50.25

|

22500

|

24.63

|

2.11

|

20713

|

<3037

|

|

SZ8

|

1000

|

50.15

|

21250

|

22.19

|

1.89

|

20563

|

<1937

|

|

ZS9

|

1000

|

50.25

|

22500

|

28.13

|

5.85

|

20972

|

<2778

|