|

层号

|

岩土名称

|

岩层特性

|

开挖后的状态

|

围岩

类别

|

|

<1>

|

素填土

|

素填土

|

围岩极易坍塌

|

Ⅰ

|

|

<3-1>

|

粉细砂

|

含粘粒、呈松散状

|

不能自稳

|

Ⅰ

|

|

<3-2>

|

中粗砂

|

含粘粒、呈稍密状

|

无法自稳

|

Ⅰ

|

|

<3-3>

|

砾砂

|

含粘粒、呈稍密状

|

无法自稳

|

Ⅰ

|

|

<4N-1>

|

粉质粘土(软塑)

|

软塑状

|

无法自稳

|

Ⅰ

|

|

<4N-2>

|

粉质粘土(可塑)

|

呈可塑状,土质均匀,粘性较好

|

易发生变形、无法自稳

|

Ⅰ

|

|

<5H-2>

|

花岗岩残积土

|

遇水易软化、崩解

|

围岩极易坍塌

|

Ⅱ

|

|

<6H>

|

全风化花岗岩

|

岩芯呈坚硬土柱状

|

围岩极易坍塌

|

Ⅱ

|

|

<7H>

|

强风化花岗岩

|

岩芯呈半岩半土状

|

自稳性好,但拱部易沿裂隙掉块坍塌

|

Ⅲ

|

|

序号

|

监测项目

|

限值

|

警戒值

|

来源

|

|

1

|

围护结构变形

|

0.2H‰,30mm(较小值)

|

70%限值

|

设计图纸及相应规范

|

|

2

|

墙顶、土体水平位移

|

0.2H‰,30mm(较小值)

|

70%限值

|

|

|

3

|

地表沉降

|

0.15H‰,30mm(较小值)

|

70%限值

|

|

|

4

|

需保护建筑物沉降、倾斜

|

30mm、倾斜度≤2‰

|

70%限值

|

|

|

5

|

管线沉降、位移

|

根据管线部门的要求确定

|

||

|

6

|

支撑轴力

|

80%的设计允许值

|

70%支撑轴力设计值

|

|

|

7

|

地下水位监测

|

累计下降≤1000mm,≤500mm/天

|

累计下降2000mm或变化速率大于100mm/天

|

|

|

序号

|

监测项目

|

位置和监测对象

|

测点布置

|

测试仪器

|

监测精度

|

量测频率

|

|

1

|

地表沉降

|

围护结构周围土体

|

15~20m一个

|

精密水准仪

|

±1mm

|

围护结构施工及基坑开挖期间1次/2天、主体结构施工期间2次/周

|

|

2

|

围护结构顶水平位移

|

围护结构上端部

|

沿基坑纵向10~20m一个

|

全站仪

|

±1mm

|

开挖及回筑过程中2次/天

|

|

3

|

地下水位

|

基坑周围

|

沿基坑纵向20~50m一个

|

电测水位计

|

±5mm

|

围护结构施工及基坑开挖期间1次/2天、主体结构施工期间1次/2天

|

|

4

|

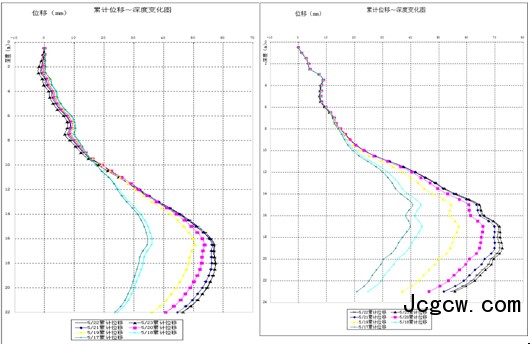

围护结构变形

|

围护结构内

|

沿基坑纵向15~20m一个

|

测斜仪、测斜管

|

±1mm

|

开挖及回筑过程中2次/天

|

|

5

|

支撑立柱沉降观测

|

支撑立柱顶上

|

每层不少于5个

|

精密水准仪

|

±1mm

|

1次/1天

|

|

6

|

支撑轴力

|

支撑端部或中部

|

每层不少于10个

|

VW-1型频率接收仪、反力计、轴力计

|

≤1/100(F·S)

|

开挖及回筑过程中2次/天

|

|

7

|

土体水平位移

|

围护结构

周边土体

|

沿基坑20~50m一个

|

测斜仪,接收仪、测斜管

|

±1mm

|

开挖期间1次/天主体结构施工期间1次/2天

|

|

8

|

基坑围护结构边管线

|

沿管线轴向及竖向

|

10m一个

|

水准仪,经纬仪

|

±1mm

|

1次/2天

|

|

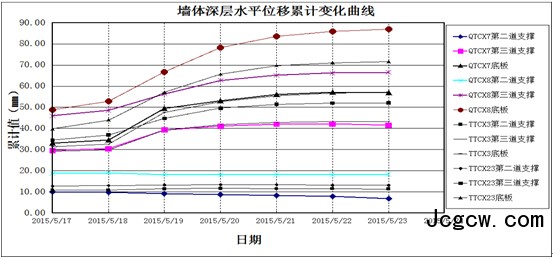

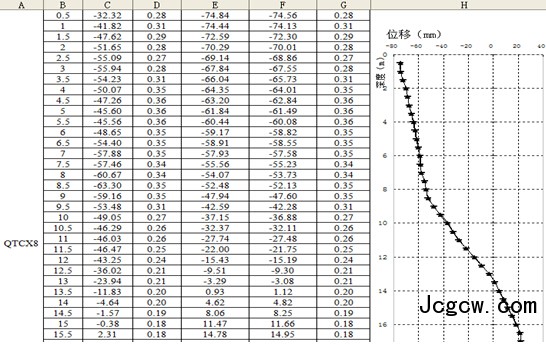

QTCX8最大值

|

|||

|

0.5m处

|

|||

|

日期

|

数值(mm)

|

变化量(mm)

|

备注

|

|

2015.5.15

|

-12.95

|

报警值:60mm

|

|

|

2015.5.16

|

-14.7

|

-1.75

|

|

|

2015.5.17

|

-23.66

|

-8.96

|

二道撑往下开挖

|

|

2015.5.18上午

|

-26.96

|

-3.3

|

|

|

2015.5.18下午

|

-28.06

|

-1.1

|

清底并浇筑垫层

|

|

2015.5.19上午

|

-38.32

|

-10.26

|

|

|

2015.5.19下午

|

-39.54

|

-1.22

|

开挖下翻梁

|

|

2015.5.20上午

|

-49.76

|

-10.22

|

大雨

|

|

2015.5.20下午

|

-52.48

|

-2.72

|

|

|

2015.5.21上午

|

-56.32

|

-3.84

|

|

|

2015.5.21下午

|

-58.02

|

-1.7

|

|

|

2015.5.22上午

|

-60.16

|

-2.14

|

|

|

2015.5.22下午

|

-61.03

|

-0.87

|

|

|

2015.5.22晚上

|

-61.35

|

-0.32

|

|

|

2015.5.23上午

|

-62.11

|

-0.76

|

|

|

2015.5.23下午

|

-62.58

|

-0.47

|

|

|

2015.5.24上午

|

-63.45

|

-0.87

|

报警值调整为72mm

|

|

2015.5.24下午

|

-64

|

-0.55

|

|

|

2015.5.25上午

|

-66.14

|

-2.14

|

开挖第五流水段,本段做防水及防水保护层

|

|

2015.5.25下午

|

-67.55

|

-1.41

|

|

|

2015.5.26上午

|

-71.05

|

-3.5

|

第五段停止开挖

|

|

2015.5.26下午

|

-71.43

|

-0.38

|

绑扎底板钢筋

|

|

2015.5.27上午

|

-71.79

|

-0.36

|

绑到上层钢筋

|

|

2015.5.27下午

|

-71.92

|

-0.13

|

浇筑底板

|

|

2015.5.28上午

|

-73.11

|

-1.19

|

|

|

TTCX23最大值

|

|||

|

0.5m处

|

|||

|

日期

|

数值(mm)

|

变化量(mm)

|

备注

|

|

2015.5.15

|

-9.19

|

报警值:60mm

|

|

|

2015.5.16

|

-10.69

|

-1.5

|

|

|

2015.5.17

|

-17.88

|

-7.19

|

二道撑往下开挖

|

|

2015.5.18上午

|

-21.63

|

-3.75

|

|

|

2015.5.18下午

|

-22.66

|

-1.03

|

清底并浇筑垫层

|

|

2015.5.19上午

|

-33.39

|

-10.73

|

|

|

2015.5.19下午

|

-37.33

|

-3.94

|

开挖下翻梁

|

|

2015.5.20上午

|

-42.56

|

-5.23

|

大雨

|

|

2015.5.20下午

|

-43.9

|

-1.34

|

|

|

2015.5.21上午

|

-47.6

|

-3.7

|

|

|

2015.5.21下午

|

-48.68

|

-1.08

|

|

|

2015.5.22上午

|

-50.34

|

-1.66

|

|

|

2015.5.22下午

|

-50.74

|

-0.4

|

|

|

2015.5.22晚上

|

-50.91

|

-0.17

|

|

|

2015.5.23上午

|

-51.45

|

-0.54

|

|

|

2015.5.23下午

|

-52.08

|

-0.63

|

|

|

2015.5.24上午

|

-52.65

|

-0.57

|

报警值:72mm

|

|

2015.5.24下午

|

-53.22

|

-0.57

|

|

|

2015.5.25上午

|

-54.54

|

-1.32

|

开挖第五流水段,本段做防水及防水保护层

|

|

2015.5.25下午

|

-55.51

|

-0.97

|

|

|

2015.5.26上午

|

-58.27

|

-2.76

|

第五段停止开挖

|

|

2015.5.26下午

|

-58.89

|

-0.62

|

绑扎底板钢筋

|

|

2015.5.27上午

|

-59.43

|

-0.54

|

绑到上层钢筋

|

|

2015.5.27下午

|

-60.11

|

-0.68

|

浇筑底板

|

|

2015.5.28上午

|

-59.9

|

0.21

|

|

|

序号

|

日期

|

点号

|

类型

|

监测值

|

报警值

|

稳定值

|

位置

|

备注

|

|

1

|

2015.3.28

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11717.6KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

2

|

2015.3.29

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11438.7KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

3

|

2015.3.30

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11845.9KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

4

|

2015.3.31

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11987.8KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

5

|

2015.4.1

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

12009.5KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

6

|

2015.4.2

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11772.4KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

7

|

2015.4.3

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11906.8KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

8

|

2015.4.4

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

11947.9KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

9

|

2015.4.5

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

12046.5KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

|

10

|

2015.4.19

|

QTCX4

|

墙体测斜

|

-47.60mm

|

48mm

|

-47.59mm

|

第一流水段

|

|

|

ZCZL3-3

|

支撑轴力

|

12941.6KN

|

11200KN

|

13036.3KN

|

第三道混凝土支撑

|

已拆除

|

||

|

11

|

2015.5.4

|

ZCZL1-2

|

支撑轴力

|

8657.2KN

|

8400KN

|

8630.6KN

|

第二道混凝土斜撑

|

已拆除

|

|

ZCZL6-1

|

支撑轴力

|

7940.8KN

|

6880KN

|

8001.1KN

|

第一道混凝土支撑

|

|||

|

12

|

2015.5.7

|

ZCZLZ1-2

|

支撑轴力

|

10333.5KN

|

8400KN

|

8630.6KN

|

第二道混凝土斜撑

|

已拆除

|

|

13

|

2015.5.20

|

QTCX7

|

墙体测斜

|

-38.59mm(2.5m)

|

40mm

|

-49.82mm

|

第四流水段

|

|

|

QTCX8

|

墙体测斜

|

-49.76mm(0.5m)

|

40mm

|

-74.66mm

|

第四流水段

|

|||

|

TTCX23

|

墙体测斜

|

-42.56mm(0.5m)

|

40mm

|

-61.76mm

|

第四流水段

|

|||

|

14

|

2015.5.21

|

QTCX7

|

墙体测斜

|

-42.86mm(2.5m)

|

40mm

|

-49.82mm

|

第四流水段

|

|

|

QTCX8

|

墙体测斜

|

-56.32mm(0.5m)

|

40mm

|

-74.66mm

|

第四流水段

|

|||

|

TTCX23

|

土体测斜

|

-47.60mm(0.5m)

|

40mm

|

-61.76mm

|

第四流水段

|