近日,地方基建投资面临的管控引发媒体关注。

去年获批的包头地铁,今年5月正式开工,但8月就停工。这项总投资为305.52亿元的地方基建项目,其中40%为资本金,由包头市财政资金筹措,其他资金通过国内银行贷款等融资方式解决,其中就包括PPP。

经济观察网分析称,PPP的过度发展,不仅给地方政府带来了沉重的财政负担,同时也埋下了金融风险的隐患。包头人口不到300万,今年前三季度的财政收入为170亿元,这项超过300亿元的基建项目,无疑将给包头带来更重的财政负担。

此外,在11月16日,财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》。《通知》称,“仅涉及工程建设,无运营内容的”不适宜采用PPP模式实施。

实际上,叫停包头地铁、清理PPP并非无迹可寻。

8月时,不仅包头,包括包头在内的内蒙古多条地铁项目被叫停。经济观察网援引知情人士的话称,8月后,按照高层的指示,内蒙古交通基建项目已经“暂缓了一批、取消了一批”。

11月1日,在第三届中国PPP融资论坛上,财政部副部长史耀斌称,严把PPP模式的适用范围和边界,防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资,坚决剔除不规范项目。规范项目开发,不触底线、不碰红线,做真PPP项目。

部分地方政府也积极跟进。9日,江苏省财政厅发文,提出要严控无现金流、完全政府付费类项目。

截至目前,我国落地的PPP项目投资额超过4万亿,还有大量执行或储备中的PPP项目,我国已经成为全球规模最大的PPP市场。

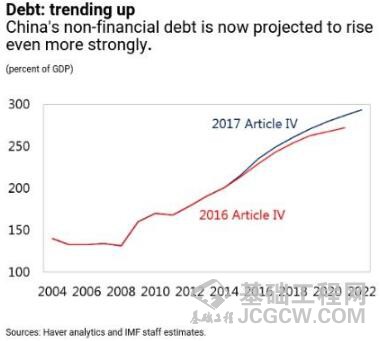

过去十年来,很多地方政府依靠债务型投资来支撑经济增长。今年8月15日,IMF在一份探讨中国经济前景的报告中预计,中国的非金融债务增长将快于此前预期。2016年,中国非金融部门债务(包括家庭、企业和政府债务)和GDP之比为242%,IMF预计,到2022年,这一比值,将接近300%。