隧道网专访孙钧院士:港珠澳大桥沉管隧道运营期间还应关注什么?

2018-10-25

447

0

核心提示:记者专访孙钧院士 10月24日,港珠澳大桥正式开通。港珠澳大桥因其集桥、岛、隧三位一体的超大型跨海通道工程而称誉全球,大桥

记者专访孙钧院士

10月24日,港珠澳大桥正式开通。港珠澳大桥因其集桥、岛、隧三位一体的超大型跨海通道工程而称誉全球,大桥全长约55公里(其中海底隧道部份长约6.75公里),设计使用寿命为120年,隧道部分是世界最长的公路沉管隧道和全球唯一的深埋沉管隧道,其中的技术难题和创新不胜枚举。

港珠澳大桥工程竣工时,记者小编曾对中国科学院院士、隧道与地下结构工程专家孙钧先生进行了专访,谈到了港珠澳大桥沉管隧道建成后在运营期间应考虑的事项,一起来回顾一下吧!

作为港珠澳大桥工程技术专家组的一名资深专家,早在新世纪初的大桥前期工作阶段,孙钧院士一直上心地为工程建设中遇到的难题把脉并多方出谋划策。

十多年来,他前后参与大桥建设召开的各类技术方案审查、论证和风险评估会议,工程咨询评议和科研成果验收鉴定会议等近40次。

工程建成交付后,他的心情放松了不少,但对于隧道运营期间沉管工程将可能面临的后续挑战,他也有着自己多方面的考虑。

大桥通车后,沉管隧道持续的工后沉降量会否进一步发展并最终会有多大?如果超限,又应作何管控?

孙钧:

隧道运营后的工后沉降,特别是纵向不均匀的差异沉降是个随机性和不确定性都很大的技术难题。日后实际上是否能真的满足当年设计中要求的工后沉降量不超过总沉降的20%(约合5cm)?

由于新开挖的深大基槽再回填,其上方泥砂的回淤量在洋口部位一般都会很大,可谓是“随清随淤”、而淤积情况则会更甚;桥位地处伶仃洋外口,目前航道方面疏浚力量有限,不能做到随淤随清,在回淤土沉积的重压作用下,虽经加固处理后软基内的应力水平如果达到或超过土体的流变下限以后,由于土体矿物质晶体结构属粘弹塑性介质,当会再次持续产生随时间增长发展的次固结流变。这种出现历时增长的进一步沉降,一般要经历多年后才会逐渐趋于收敛的稳定值,其值有可能相当可观。更且,回淤土沿隧道纵向又是呈不均匀分布的,运营中沉管各部段产生差异明显的工后沉降也有可能显得突出。

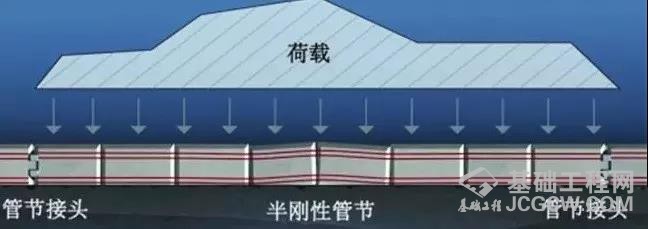

尤其现在形成的“半刚性管段”,管段间能消化的沉降量要较以前设计柔性接头的趋小,各管段能够适应差异沉降的幅度在一定程度上将转嫁到两端的大管节接头处,进一步增大了大接头处相对集中的工后沉降,特别是上述差异沉降的不均匀程度将会有所加剧。

建议:如其值真的出现不允许的超限情况,则有必要施作深水下的“微扰动注浆”进行后处理,这方面国内外都尚缺少经验,值得重点关注,看来到时需再深化研究解决。故此,运营初、中期的后续沉降观测与掌控,切切不可放松。

如果有大/小管节/管段的接头张开,又该怎么办?如何确保设计预期的沉管各段间接头都做到“滴水不漏”?

孙钧:

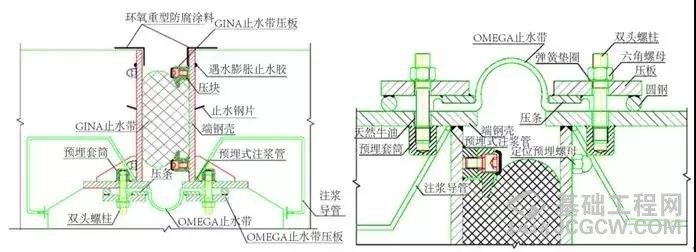

由于沉管隧道现已改用了半刚性的管段接头,沉降变形可能将更多地会相对集中在管节前后两端的大接头处,这将导致水力压接工艺造成的接头预压量进一步的不测损失。原先,通过单侧水力压接产生的接头设计预压量约为18cm,但是因接头沉降造成的剪错和转动致因弯、剪作用而导使预压量的损失之后,会否仍能确保尚留存有足够的预压裕量,是个尚不清楚的问题。

加之,接头预压力的分布沿隧道纵向又是不均匀的:其靠近人工岛浅水海域部位的管节接头,因水浅,使水力压接造成的预压力相对要小,保守地说,如果预压量基本损失殆尽以后,单纯依靠Ω止水带防水、止水是难以保证的,这样将造致因接头受弯而接缝张开,发生渗漏;并进而危及到道面平整,严重时可能导致行车通过这种接头时有轻微跳车等不适感。

建议:如产生上述问题,只需截断管段顶板内的部分预应力筋,而使截面正弯矩值降低,即可将接头处已张开的底板接缝重新闭合,达到整治的效果。

一桥架三地,一隧连东西,汪洋变通途,工程伟绩惊艳世界!目前大桥已经通车,让我们共同期待港珠澳大桥的顺利运营!