含软土夹层地基高压旋喷桩加固方法研究

2015-11-06

468

0

核心提示:朱振生1,2,周仕礼1,2,栾鲁宝1,2,丁选明1,2(1. 河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏 南京 210098;2. 河海大学

朱振生1,2,周仕礼1,2,栾鲁宝1,2,丁选明1,2

(1. 河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏 南京 210098;2. 河海大学岩土工程科学研究所,江苏 南京 210098;)

摘 要:含软土夹层地基,用高压旋喷桩仅加固中间软土夹层,不仅可以提高软土地基承载力,相对于传统的桩基加固方法也降低了造价。结合芜湖高压旋喷桩加固软土夹层工程项目,提出了含软土夹层地基高压旋喷桩加固的施工工艺。对于含单层或多层软土夹层的地基,通过前期地质勘探判别软土层位置,在加固场地施工放样,确定桩位,采用高压旋喷桩施工机械在桩位钻进,在软土夹层进行旋喷施工,在硬土层中停止喷射浆液,使软土层得到加固。提出了高压旋喷桩加固含单层软土夹层的计算方法。对于含单层软土夹层地基的应力传递规律,上层硬土层利用土拱理论分析,下层硬土层相对于中间加固层应力会扩散,下层硬土层用Boussinesq理论分析。分别用分层总和法计算每一层的沉降量,叠加即得此地基的总沉降量。

关键词:高压旋喷桩; 应力传递; 沉降;软基加固;软土夹层

1 前言

我国沿海及内陆地区广泛分布软弱黏土层,由于地质作用的复杂性和沉积环境的多变性,一些软弱土层位于硬土层中间,即硬土层夹软弱土。对于这种地基加固形式,其加固目的是提高整个土体的复合模量,但对于砂土、粉砂、粉土这种硬土,其本身的压缩模量就很高,不需要再加固[1]。传统的复合地基加固方法是:软土层位于浅层时,采用换填土;软土层位于深层,采用复合地基或桩基础[2]。而传统的复合地基处理方式不仅加固了中间软弱土层,而且使上层硬土层也得到了加固。但这种加固对于硬土层没有必要,因为硬土层本身模量就很高,已能满足地基承载力要求,再加固的话,由于中间加固桩体的存在,基础下部存在两种刚度差异明显的荷载分担体,导致上部良好土层的力学特性难以发挥,造成材料的浪费,增加了工程造价,并且延长了工期。

高压旋喷桩是利用钻机钻至设计深度,以高压旋转的喷嘴将水泥浆通过喷射管的喷嘴喷入土层与土体混合,形成竖向加固体。用高压旋喷桩加固地基应用广泛。杨凤灵,付进省等[3]用高压旋喷桩加固高层住宅楼地基,使得复合地基承载力和沉降变形均符合要求;用高压旋喷桩加固东莞市某工业区一厂房的基础,不仅不会对既有建筑物的基础及地面造成损害或扰动,而且加固后的地基长期稳定性好[4];谢俊卿,岳彩坤等[5]通过工程实例分析了高压旋喷桩加固黄土地基的优越性,且同时指出回灌对处理高压旋喷桩沉缩现象是实用且有效的。因为高压旋喷法可以在需要加固的土层喷浆,在不需要加固的土层不喷浆,因而使得高压旋喷桩能够在含软土夹层地基中发挥其优越性。

2 工程概况

拟建的玲珑湾二期位于芜湖市开发区,东至九华北路,南至小区内规划路,西至凤鸣湖,北至港湾路。总占地面积138293 ,拟建玲珑湾小区总建筑面积约360000 ,其中地上建筑面积约280000 ,地下层建筑面积约80000 。

表1 地质土层参数一览表

|

层号

|

土层名称

|

厚度

|

压缩模量

|

内摩擦角(°)

|

容重

|

|

②

|

黏土

|

5

|

11.9

|

8.3

|

19.7

|

|

③

|

粉质黏土

|

3.3

|

6.9

|

|

18.9

|

|

④

|

粉土夹粉砂

|

8.8

|

8.5

|

|

18.5

|

|

⑤

|

粉土

|

5.3

|

10.6

|

|

18.7

|

|

⑥

|

粉质黏土

|

12.5

|

5.9

|

|

13.6

|

|

⑦

|

粉质黏土

|

7.7

|

8.1

|

|

16.1

|

|

⑧

|

细砂

|

1.8

|

18.0*

|

|

16.1

|

|

⑧-1

|

粉质黏土

|

5.4

|

9.1

|

|

16.2

|

|

⑨

|

圆砾

|

2.6

|

40.0*

|

|

|

注:带*为经验值

拟建场地属长江冲积沉积区地貌单元,场地有一定起伏,依勘探孔孔口高程计,场地高程一般在7.24m~10.24m之间,高差为3.00m。各岩土层的土性特征见表1。

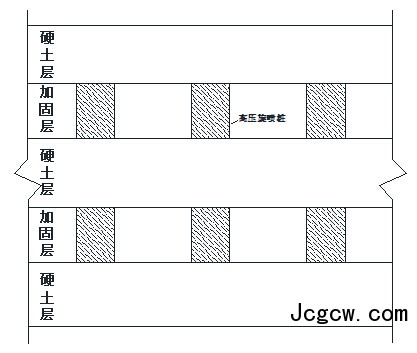

根据勘察资料分析,第3层的粉质黏土为软弱夹层土。依据现场钻探、原位测试和室内试验成果综合评价结果,拟建场地的第3层的地基承载力特征值为170kPa,而拟建高层建筑对此层地基的承载力要求为300KPa以上,故需要对此层地基进行加固。地质剖面图如图1。

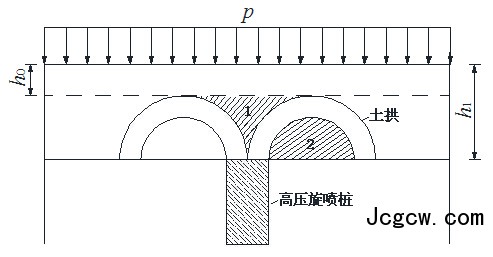

图1工程地质剖面图

图1工程地质剖面图

3 软弱夹层的加固方法及施工设计

3.1 加固方法

高压旋喷桩一般按正方形或者三角形布桩。对于某些地基,为了保证足够的地基承载力,可以采用满堂灌。

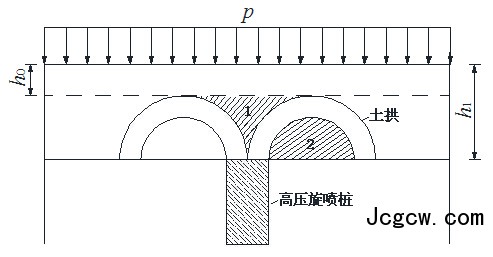

图2 高压旋喷桩加固软土夹层示意图

然而有些地基由于地质作用的复杂性和沉积环境的多变性而拥有单层软土夹层或多层软土夹层,而高压旋喷桩可以将钻头打进需要开始加固的软土地基底部:当钻头位于软土层,通过自动化控制程序打开注浆泵,喷浆形成桩体;当位于硬土层,自动关闭注浆泵,不喷浆。软土层得到了加固,而硬土层没有被加固,既使软土地基承载力达到要求,又节省了材料。(如图2)

3.2 施工设计

单层软土夹层是多层软土夹层的特例,用高压旋喷桩加固多层软土夹层的间断组合桩的施工方法,采用以下技术步骤实现:

(1) 前期进行地质勘探,确定软土层深度和位置。

(2) 平整场地,桩机定位。

(3) 从桩位钻进,钻进过程中,桩模在上部振动头或锤头的作用下逐渐下沉。

(4) 根据前期地质勘探得到的土层信息参数,将软土层的数量,层顶、层底标高等信息存入电脑。

(5) 钻杆开始从桩底往上拔,上拔过程中,实时自动读入电脑中保存的软土层位置信息,并判断钻头位置土层类型。

(6) 当钻头位于软土层,通过自动化控制程序打开注浆泵,喷浆形成桩体;当位于硬土层,自动关闭注浆泵,不喷浆。

(7) 钻杆从下往上完全拔出,形成间断组合桩。

(8) 移动桩机到下一桩位,进行下一根桩的施工。

拟建场地的软土层位于4.9~7.1m,故高压旋喷桩加固此范围内的软土。施工按正方形布桩,采取二重管施工工艺,加固桩径达600mm,其中桩间距为1.8m,水泥掺入比达28%。

4 应力分析及沉降计算

目前对双层地基的应力传递规律及沉降计算研究很多,如:唐建中[6]结合双层地基模拟载荷试验,研究表明上层坚硬、下层软弱的双层地基将发生应力扩散;目前双层地基应力分布的理论计算公式复杂,需要借助计算机计算,为了便于推广应用,各种理论方法都给出了双层地基分界面上的应力系数,即为简化的双层地基应力系数法[7],然而这种方法不适合直接运用于有竖向加固体的复合地基。

对于硬土层夹软弱土层这种三层地基,不置换或破坏上部的良好土层,只在中间的软弱土层中生成增强体的地基处理方法称为直接加固法[8]。廖常斌[2]介绍了这类地基的地基承载力计算方法,用模型试验和有限元软件简单地分析了沉降、桩身轴力、桩土应力比、桩侧摩阻力,没有对这类地基的应力传递规律进行理论分析。本文分析思路是:上层硬土层利用土拱理论分析,下层硬土层相对于中间加固层应力扩散,下层硬土层用Boussinesq解分析;再分别用分层总和法计算每一层的沉降量,叠加即得此地基的总沉降量。

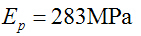

通过勘察资料分析,第③层粉质黏土为软土夹层,第①层杂填土用挖土机铲除,第②层硬土层为上层硬土层,第④~⑨层视为下层硬土层,高压旋喷桩加固第③层软弱土层,计算模型图如图3。

图3计算模型图

图3计算模型图

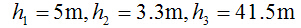

结合表1,图中:

拟建在此地基的高层建筑的荷载p=0.4MPa,桩间距s=1.8m,桩直径2a=0.6m。由于高压旋喷桩加固中间软弱土层,上层硬土层的桩间土的沉降量大于桩顶上的土的沉降量,故在上层硬土层会形成土拱效应。

目前针对土拱的拱轴形状的主要假设有:K.Terzaghi[9]的平面土拱效应模型、Carsson[10]的三角拱形模型、B.K.Low[11]的半圆形模型及W.J.Hewlett和M.F.Randolph[12]的半球形模型等。本文采用W.J.Hewlett和M.F.Randolph的半球形模型。而陈福全[13]认为土拱是以对角桩的桩心连线为直径的半球状,边界条件与Hewlett的假定有所不同,并以此为出发点,对Hewlett塑性点出现在桩顶时的土拱效应计算方法作出改进。本文引用其结论分析土拱中的应力。

4.1 等沉区域(

)

根据土拱理论知:

的平面为等沉面,在

土体的附加应力为

p。

故其沉降为:

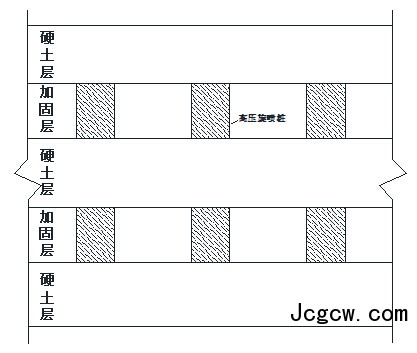

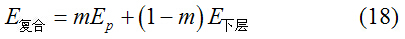

4.2 土拱区域

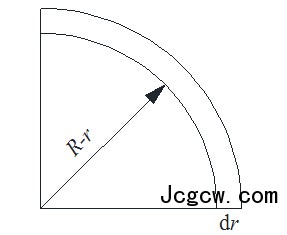

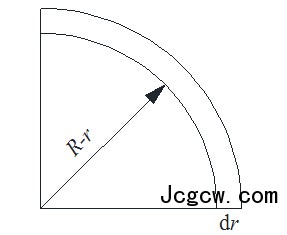

对同一土拱范围内的某一桩的面积单元分析知:

图4 桩的面积单元

图4 桩的面积单元

W.J.Hewlett和M.F.Randolph认为,在上覆荷载的作用下,土拱的塑性点一定出现在土拱的顶部或桩帽上方的土拱处。现将适合此夹层地基的几何边界条件改进为(2)式,代入陈福全[13]改进的Hewlett算法中的结论,引用如下:

4.2.1当土拱的塑性点在拱顶时的应力及沉降分析

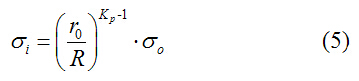

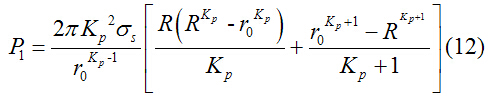

土拱外表面的附加应力为:

式中:

为上层硬土层容重,见表1。

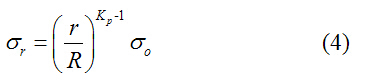

土拱内部任一半径为r的应力为:

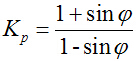

式中:

为侧压力系数,

,

为为土拱区内填土的内摩擦角。

当

,土拱内表面的应力:

上层硬土层与中间加固层交界处土体的附加应力为:

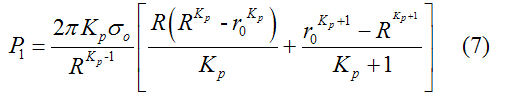

作用在桩顶上的压力为:

土拱中心处沉降为:

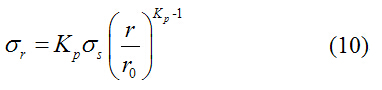

4.2.2当土拱的塑性点在桩顶时的应力及沉降

上层硬土层与中间加固层交界处土体的附加应力为:

土拱内部任一半径为r的附加应力为:

当

,土拱内表面的应力:

作用在桩顶上的压力为:

土拱中心处沉降为:

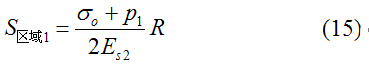

4.3 区域1中心处土的沉降

图5 区域1及2的示意图

图5 区域1及2的示意图

作用在桩顶的平均附加应力为:

式中:

由(7)或(12)计算得到。

则区域1中心处的沉降:

式中:

为上层硬土层的压缩模量;

为区域1的厚度,如图5。

4.4 区域2中心处土的沉降

式中:

由(5)或(11)计算得到;

由(6)或(9)计算得到;

为上层硬土层压缩模量;

为区域2的厚度,如图5。

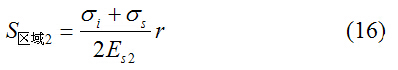

4.5 中间加固层的应力及沉降

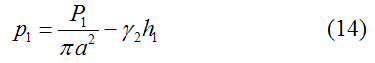

将中间加固层视为一整体,则加固层的顶部平均附加应力为:

式中:

由(7)或(12)计算得到;

由(6)或(9)计算得到;

为上层硬土层容重。

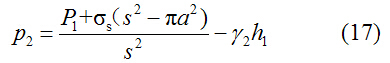

中间加固层的复合模量为:

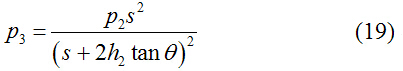

则作用在下层硬土层顶部的附加应力为:

式中:

为应力扩散角。

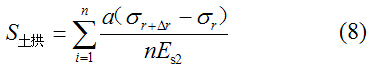

由分层总和法

4.6 下层硬土层应力分布

下层硬土层上作用附加应力

,则下层硬土层的附加应力根据布辛内斯克解来解答,

是

和

的函数,

值可查表

[14]得到。其中:

式中:l为竖直均布压力下矩形基底的长边;b为基底的短边;z为下层硬土层距离下层硬土层顶层的距离。

则下层硬土层任一距离顶层z处的附加应力为:

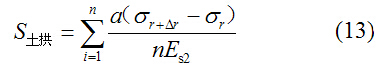

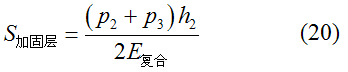

下层硬土层分为n层,根据分层总和法:

现在仅计算桩中心处下层硬土层及土拱中心处下层硬土层的沉降,查表并将式(22)代入(23)得到桩中心处的下层硬土层的沉降和土拱中心处的下层硬土层的沉降。

5 算例分析

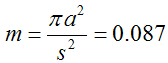

本算例的计算参数见表1及3.2节。

软土下层的压缩模量换算:

式中:

为各层的压缩模量;

为各层土厚度;

为下层硬土层厚度。

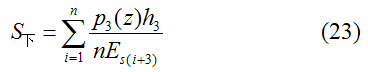

因为

,

故代入(18):

中间加固层的复合压缩模量比下层硬土层的压缩模量大,应力会发生扩散

[3]。

因为

。查规范[15]知:

通过第4节中应力及沉降分析,代入相关参数,可分别计算土拱的塑性点在拱顶处或桩顶时桩中心处及土拱中心处的各层沉降,汇总如表2。

表2各层沉降及总沉降(单位:cm)

|

土拱塑性点位置

|

土拱顶部

|

桩顶部

|

|

桩中心AB

|

拱中心CD

|

桩中心AB

|

拱中心CD

|

| |

12.54

|

12.54

|

12.54

|

12.54

|

| |

|

0.010

|

|

0.015

|

| |

5.15

|

|

6.56

|

|

| |

|

3.06

|

|

4.42

|

| |

1.52

|

1.52

|

2.46

|

2.46

|

| |

1.07

|

2.25

|

1.73

|

3.65

|

| |

20.28

|

19.38

|

23.29

|

23.09

|

注:桩中心AB指桩中心处整个土层的沉降,拱中心CD指拱中心处整个土层的沉降,AB、CD位置如图2所示。

6 结论

(1)依托芜湖玲珑湾二期工程中高压旋喷桩加固软土夹层项目,提出了含软土夹层地基高压旋喷桩加固方法,包括加固方法、施工工艺等。

(2)结合土拱理论、应力扩散理论及Boussinesq解,分析了上层硬土层、中间加固层和下层硬土层的应力传递规律,提出了含单层夹层地基的计算方法。

(3)通过分别对桩中心处和土拱中心处的整个土层的沉降计算分析,结果表明拱中心处的沉降小于桩中心的沉降,且各自沉降都在地基允许沉降范围内。

参考文献

[1] 丁选明, 郑长杰, 孔纲强, 於慧, 高洪梅. 一种加固含硬土夹层软土地基的间断组合桩及施工方法[P]. 江苏:CN102966088A, 2013-03-13. (DING Xuan-ming, ZHENG Chang-jie,Kong Gangqiang, YU Hui, Gao Hongmei A Continuous Composite Pile Reinforced with Hard Soil Intercalation Soft Soil Foundation and the construction method[P]. Jiang Su: CN102966088A, 2013-03-13.)

[2] 廖常斌. 一种直接加固软弱下卧土层地基方法的承载特性研究 [D]. 湘潭大学, 2013.(Liao Changbin.Study on Settlement Properties of Directly Reinforced Method for Foundation with the Inter-Layered Soft Soil [D]. Xiang Tan University,.2013(in Chinese))

[3] 杨凤灵,付进省,张全记,李玉琴. 高压旋喷桩复合地基在高层住宅楼中的应用[J]. 地质科技情报,2005,S1:77-80.(YANG Feng-ling,FU Jin-sheng,ZHANG Quan-ji,LI Yu-qin, Application of Jet Grouting Piles Composite Foundations in High-Rise Building[J]. Geological Science and Technology Information,2005,S1:77-80.(in Chinese))

[4] 陈传铭. 高压旋喷桩在东莞某通讯机房加固中的应用[J]. 广东土木与建筑,2002,05:34-35+48.(Chen Chuan-ming, Application of Jet Grouting Piles Reinforces a Telecommunication Room in Dongguan[J]. GUANGDONG ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING,2002,05:34-35+48. (in Chinese))

[5] 谢俊卿,岳彩坤,刘迅. 高压旋喷桩加固既有建筑黄土地基的工程应用[J]. 煤炭工程,2009,05:26-28.(Xie Jun-qin,Yue Cai-kun,Liu Xun. Engineering Application of Jet Grouting Piles Strengthen the Existing Buildings of Loess Foundation[J]. Coal Engineering,2009,05:26-28. (in Chinese))

[6] 唐建中. 双层地基应力扩散的特性研究[J]. 地基处理, 1993, 4(2): 25-31.(Tang Jianzhong. The Characteristics Research of Double-layered Foundation Stress Diffusion[J]. Foundation Treatment, 1993, 4(2): 25-31.(in Chinese))

[7] 梁永辉. 上覆硬壳层软土地基的工程特性试验研究及数值分析 [D][D]. 上海: 同济大学, 2007.(Yong-hui Liang. Model Tests and Numerical Study for Engineering Properties of Soft Subsoil with Upper Crust [D][D]. Shanghai: Tongji University(in Chinese))

[8] 夏力农,苗云东,谈铁强. 一种直接加固软弱下卧土层地基的方法[P]. 湖南:CN102102362A, 2011.(XIA Li-nong,MIAO Yun-dong,TAN Tie-qiang. A direct Method of Reinforce the Stratum of Soft Foundation[P]. Hunan: CN102102362A, 2011. (in Chinese))

[9] Terzaghi K. Theoretical soil mechanics[M]. New York: Wiley, 1943

[10] CARLSSON B. Armerad jord-berakningspriniper för –banakar pa palar. linköpig[J]: 1987 Terrarema AB.

[11] Low B K, Tang S K, Choa V. Arching in piled embankments[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1994, 120(11): 1917-1938.

[12] Hewlett W J, Randolph M F. Analysis of piled embankments[C]//International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts. Elsevier Science, 1988, 25(6): 297-298.

[13] 陈福全, 李阿池, 吕艳平. 桩承式路堤中土拱效应的改进 Hewlett 算法[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(6): 1278-1283.(CHEN Fuquan,LI Achi,LU Yanping. An Improved Solution of HEWLETT′S Method for Soil Arching Effect on Piled Embankments[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(6): 1278-1283.(in Chinese))

[14] 土力学[M]. 河海大学出版社. 2005.(Soil Mchanics[M]. Hohai Uiversity press. 2005(in Chinese))

[15] 2011 G B. 建筑地基基础设计规范 [S][D]. , 2011.(2011 G B. Code for Design of Building Foundation [S][D]. , 2011. (in Chinese))

为为土拱区内填土的内摩擦角。

为为土拱区内填土的内摩擦角。

由(5)或(11)计算得到;

由(5)或(11)计算得到; 由(6)或(9)计算得到;

由(6)或(9)计算得到; 为上层硬土层压缩模量;

为上层硬土层压缩模量; 为区域2的厚度,如图5。

为区域2的厚度,如图5。

由(6)或(9)计算得到;

由(6)或(9)计算得到; 为上层硬土层容重。

为上层硬土层容重。

,则下层硬土层的附加应力根据布辛内斯克解来解答,

,则下层硬土层的附加应力根据布辛内斯克解来解答, 是

是 和

和 的函数,

的函数, 值可查表[14]得到。其中:

值可查表[14]得到。其中:

,

,

。查规范[15]知:

。查规范[15]知: