|

土层编号

|

岩土名称

|

承载力基本容许值[fa0]/kPa

|

钻孔桩桩侧土摩阻力标准值 qsik/kPa

|

|

②

|

粉土

|

200

|

50

|

|

③1

|

粉土

|

240

|

70

|

|

③2

|

粉质黏土

|

390

|

80

|

|

③3

|

粉土

|

220

|

70

|

|

③4

|

粉质黏土

|

410

|

80

|

|

土层编号

|

岩土名称

|

承载力基本容许值[fa0]/kPa

|

钻孔桩桩侧土摩阻力标准值qsik/kPa

|

|

②

|

粉土

|

90

|

35

|

|

③

|

细砂

|

160

|

45

|

|

④

|

细砂

|

180

|

50

|

|

⑤

|

粉土

|

220

|

70

|

|

⑥

|

细砂

|

260

|

55

|

|

⑦

|

粉质黏土

|

260

|

80

|

|

⑧

|

粉质黏土

|

260

|

80

|

|

⑨

|

粉质黏土

|

300

|

85

|

|

⑩

|

粉土

|

300

|

55

|

|

⑾

|

细砂

|

310

|

65

|

|

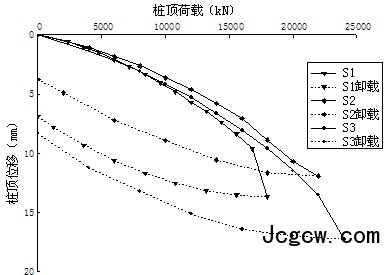

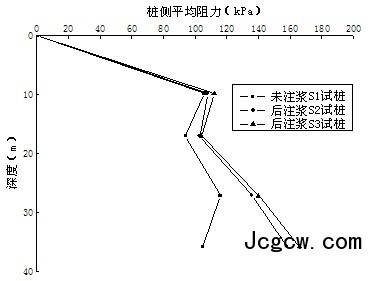

桩号

|

S1(未注浆)

|

S2(注浆)

|

S3(注浆)

|

|

极限承载力/kN

|

16800

|

22000

|

24000

|

|

桩端阻力/kN

|

1153

|

2408

|

4205

|

|

增强系数

|

2.09

|

3.65

|

|

|

平均增强系数

|

2.87

|

||

|

桩端荷载分担比

|

6.9%

|

10.9%

|

17.5%

|

|

总桩侧阻力/kN

|

15647

|

19592

|

19795

|

|

荷载分担比

|

93.1%

|

89.1%

|

82.5%

|

|

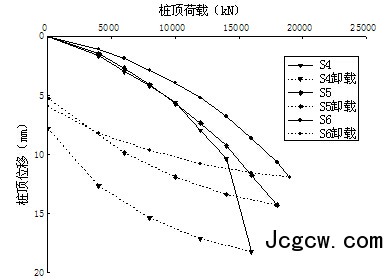

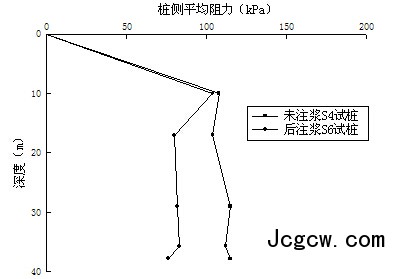

桩号

|

S4(未注浆)

|

S6(注浆)

|

|

极限承载力/kN

|

14000

|

19000

|

|

桩端阻力/kN

|

1424

|

2408

|

|

增强系数

|

1.69

|

|

|

桩端荷载分担比

|

10.2%

|

12.7%

|

|

总桩侧阻力/kN

|

12576

|

16592

|

|

荷载分担比

|

89.8%

|

87.3%

|