|

土层

|

层厚

/m

|

重度

/(kN/m3)

|

内摩擦角j/(°)

|

黏聚力c/kPa

|

桩土侧摩阻力

t/kPa

|

|

①杂填土

|

3.2

|

16

|

19

|

8

|

35

|

|

②卵石

|

3.0

|

21

|

40

|

5

|

150

|

|

②-1细砂

|

1.0

|

18

|

30

|

5

|

40

|

|

③强风化层

|

7.0

|

19

|

22

|

25

|

100

|

|

④中风化层

|

12.0

|

22

|

30

|

28

|

120

|

|

⑤微风化层

|

18.0

|

24

|

32

|

35

|

140

|

|

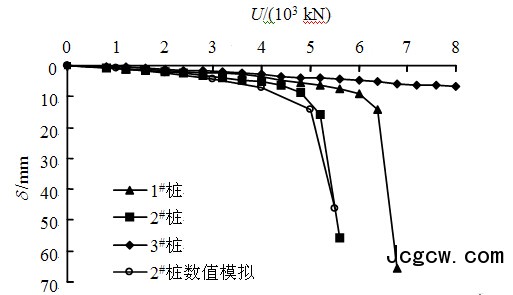

桩号

|

最大加载/kN

|

最大上拔量/mm

|

回弹率/%

|

|

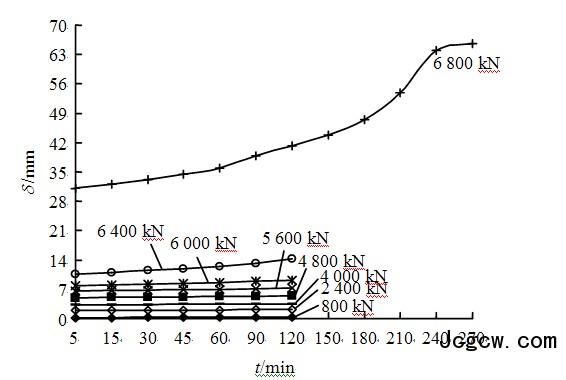

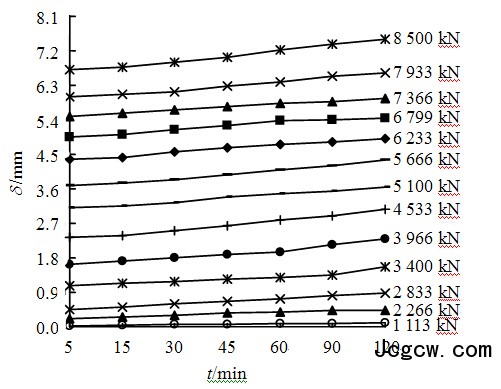

1#桩

|

6 800

|

65.68

|

21.45

|

|

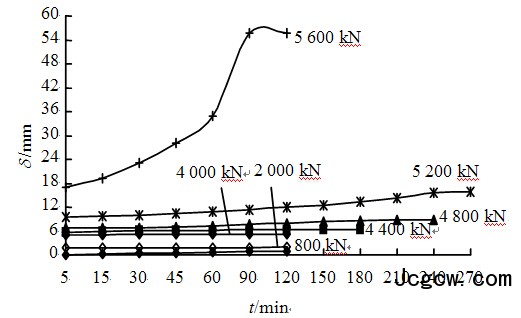

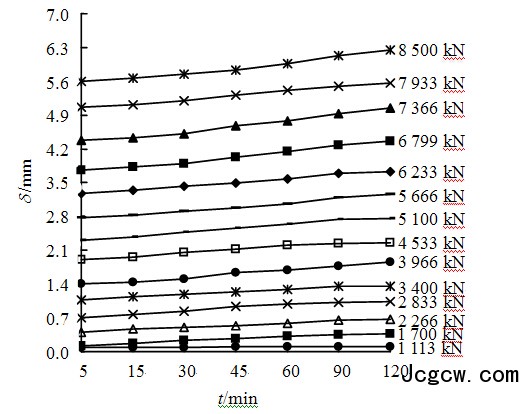

2#桩

|

5 600

|

55.80

|

19.61

|

|

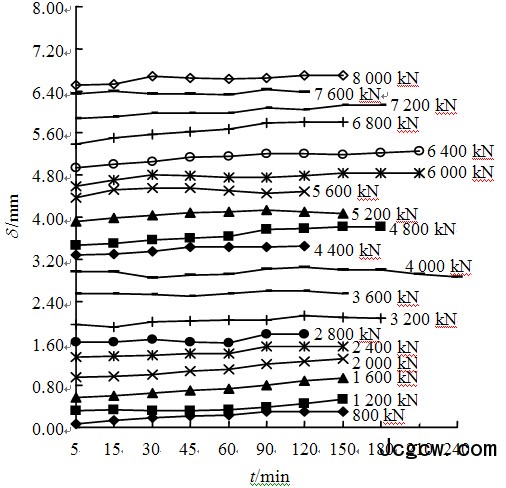

3#桩

|

8 000

|

6.69

|

32.77

|

|

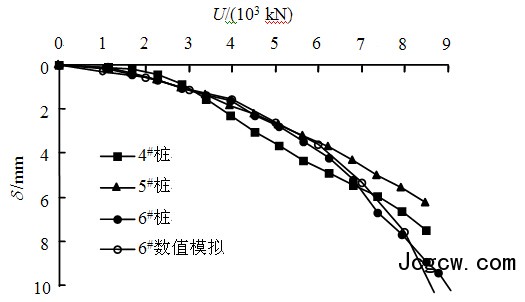

4#桩

|

8 500

|

7.50

|

42.10

|

|

5#桩

|

8 500

|

6.25

|

38.40

|

|

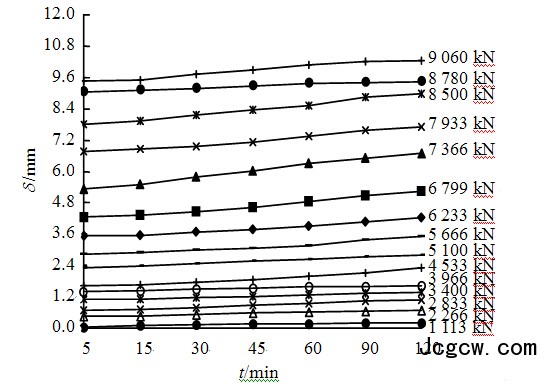

6#桩

|

9 060

|

10.24

|

41.89

|

|

桩号

|

函数模型型

|

模型参数

|

拟合精度

|

实测极限荷载

/kN

|

预测极限荷载/kN

|

||

|

1#

|

双曲线函数

|

a = 4 676, b = -0.672 3

|

0.990 9

|

6 400

|

6 363.6

|

6 473.8

|

6 549.3

|

|

指数函数

|

a = 4.672e-008, b = 0.003 096

|

0.948 2

|

6 096.6

|

6 168.6

|

6 227.5

|

||

|

幂函数

|

a = -179.5, b = 20.82

|

0.945 3

|

6 340.0

|

6 408.0

|

6 465.0

|

||

|

2#

|

双曲线函数

|

a = 2947, b = -0.5082

|

0.995 0

|

5 200

|

5 163.8

|

5 279.5

|

5 359.5

|

|

指数函数

|

a = 4.011e-005, b = 0.002 523

|

0.957 9

|

4 803.7

|

4 892.1

|

4 964.4

|

||

|

幂函数

|

a = -115.3, b = 13.82

|

0.952 7

|

5 133.8

|

5 217.4

|

5 286.7

|

||

|

3#

|

双曲线函数

|

a = 1608, b = -0.058 18

|

0.993 3

|

13 324.5

|

14 864.1

|

16 104.7

|

|

|

指数函数

|

a = 0.9193, b = 0.000 262 8

|

0.946 7

|

11 719.5

|

12 568.6

|

13 262.3

|

||

|

幂函数

|

a = -9.34, b = 1.255

|

0.996 3

|

15 544.6

|

18 569.4

|

19 427.9

|

||

|

4#

|

双曲线函数

|

a = 2182, b = -0.127 8

|

0.972 4

|

12 272.2

|

13 003.6

|

13 541.6

|

|

|

指数函数

|

a = 0.670 4, b = 0.000 294 2

|

0.936 5

|

11 541.9

|

12 300.3

|

12 920.0

|

||

|

幂函数

|

a = -12.53, b = 1.61

|

0.988 1

|

15 418.3

|

17 710.5

|

19 834.0

|

||

|

5#

|

双曲线函数

|

a = 2811, b = -0.175 7

|

0.991 9

|

12 454.6

|

13 032.0

|

13 447.6

|

|

|

指数函数

|

a = 0.661 5, b = 0.000 267 6

|

0.959 9

|

12 739.1

|

13 527.9

|

14 254.3

|

||

|

幂函数

|

a = -13.03, b = 1.644

|

0.999 3

|

17 120.2

|

18 609.0

|

19 908.2

|

||

|

6#

|

双曲线函数

|

a = 277 2, b = -0.211 7

|

0.992 2

|

10 592.3

|

11 013.1

|

11 312.7

|

|

|

指数函数

|

a = 0.996 5, b = 0.000 164 1

|

0.998 1

|

10 375.6

|

11 988.3

|

12 284.1

|

||

|

幂函数

|

a = -17.69, b = 2.196

|

0.997 9

|

12 329.3

|

13 647.9

|

14 829.5

|

||